今、なぜアーレント?(5)

第4回は、「エルサレムのアイヒマン」というもう一つの著書も合わせて読み解き、「人間にとって悪とは何か」「悪を避けるには何が必要か」といった根源的なテーマを考えるという内容。

「全体主義の起源」の三巻でアーレントは、ナチスの世界観がユダヤ人の虐殺を可能にしたという筋で話を展開してきたが、それを実行したドイツ人のその感覚は、どうして生まれてきたのか、絶滅計画の実務責任者アイヒマンの裁判を自分の目で見ていこう、それがユダヤ人の生き残りとしての使命だと感じてその記録を「エルサレムのアイヒマン」という本にした。

アドルフ・アイヒマンは、アーレントと同じ1906年、ドイツの平凡な中産階級に生まれた。工業専門学校を中退した後、いくつもの職を転々とし、人員整理のために失業。すでにナチスに入党していたことから、これを機に親衛隊内部の情報機関である公安部に志願。ユダヤ人問題に関する仕事をする。そして、ユダヤ人をドイツ国外へ移住させるための交渉に力を振るう。複雑な規則を暗記し、順調に仕事を進めていたアイヒマンは、ユダヤ人移住の専門家として認められ昇進を重ねる。彼は、反ユダヤ主義に感銘を受けていたわけでもなく、ヒトラーの著書も読んだことのないただの役人だった。

1939年第二次世界大戦が始まると、アイヒマンは新設された国家保安本部ユダヤ人課課長となる。そんな中、ナチスはユダヤ人問題の最終解決を決定。アイヒマンは絶滅収容所で何が行われているかを知りながらも、ユダヤ人移送の責任者としてその職務をまっとうしていく。

1945年、ナチス降伏後、アイヒマンは偽名を使って逃亡。アルゼンチンで家族とともに目立たない生活を送る。しかし、1960年、イスラエル情報部によって正体発覚。密かに拘束されエルサレムに連行される。1961年4月、公判開始。裁判官も検事もイスラエル国民、すなわちユダヤ人という法廷だった。防弾ガラスのケースの中、アイヒマンは自分が何をなしたのかを淡々と証言する。アーレントは裁判を傍聴し、アイヒマンの主張に耳を傾けた。

アーレントの記述はかなり客観的なもので、この裁判が本当の意味で近代法に基づくものではなくて、政治ショーのような色彩を持っていたのじゃないかというところも視野に入れながら記述している。

アーレントの記述はかなり客観的なもので、この裁判が本当の意味で近代法に基づくものではなくて、政治ショーのような色彩を持っていたのじゃないかというところも視野に入れながら記述している。

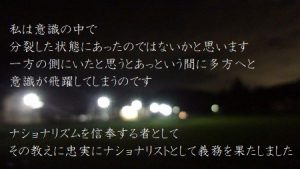

客観的に見て、自分は好きにされなくてはならない、政治ショーだとわかっている場で、有能な官僚ぶりを貫いていた。彼が証言しても“悪の権化”的なところが出てこなくて、むしろ、アイヒマンの“陳腐”、どこにでもいそうな人間が帯びている様相しか呈していない。 “命令”と“法”は大きく違う? 自分の上官から言われたからやったんだと言ってくれたら、こいつは小心者だから仕方なくやったんだなという風にそれなりに納得いく話になるが、本人は別にそう思っていなくて、自分は法を尊重する市民である、誰かに従うのではなく法の根幹になっている基本的な原理に従うのだという。

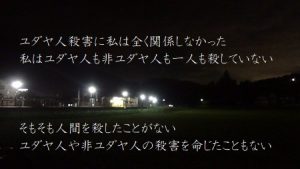

それでは実際にどのような証言を行ったのか? アイヒマンは取り調べにおいてこう発言している。

彼は、移送の後のユダヤ人が殺されるかどうかは、自分の管轄外だと繰り返し主張する。

そして、膨大な資料を使い、自分がいかに経験豊かな移送の実務家で、混乱していた技術的問題を円滑に処理したと熱心に証言した。ユダヤ人の絶滅を決定した1942年ヴァンゼー会議でもアイヒマンは、誰にも気に留められず、テーブルの端に座っていただけだと主張。彼はその後、ユダヤ人を絶滅収容所へ送る多くの書類に分け隔てなくサインしていった。

アイヒマンは、裁判官に義務感と良心の間に葛藤はなかったのか?と尋ねられ、こう答えている。

アイヒマンは、裁判官に義務感と良心の間に葛藤はなかったのか?と尋ねられ、こう答えている。

そして、アイヒマン裁判の判決がどうなったのか。

1961年12月、アイヒマンに判決が下る。人道に対する罪など全ての罪状で有罪、死刑を宣告される。翌年5月絞首刑。死刑制度のないイスラエルで例外的な措置だった。ニューヨークに戻ったアーレントは、アイヒマン裁判に関する自分の考えをまとめ、ニューヨーク機関誌に5回に分けて連載、平凡な市民であるがゆえに、陳腐な悪をなした犯罪者に自分なりの判決を述べる。

1961年12月、アイヒマンに判決が下る。人道に対する罪など全ての罪状で有罪、死刑を宣告される。翌年5月絞首刑。死刑制度のないイスラエルで例外的な措置だった。ニューヨークに戻ったアーレントは、アイヒマン裁判に関する自分の考えをまとめ、ニューヨーク機関誌に5回に分けて連載、平凡な市民であるがゆえに、陳腐な悪をなした犯罪者に自分なりの判決を述べる。

アーレントの連載は一冊の本にまとめられ刊行される。「エルサレムのアイヒマン」―悪の陳腐さについての報告―。しかし、アイヒマンをどこにでもいる陳腐な人間と述べたことが、ナチスの罪を庇っていると世間から激しい批判を受ける。さらにアーレントは、ナチスに協力したユダヤ人評議会という団体側の責任を指摘したことで裏切り者扱いされ、友

アーレントの連載は一冊の本にまとめられ刊行される。「エルサレムのアイヒマン」―悪の陳腐さについての報告―。しかし、アイヒマンをどこにでもいる陳腐な人間と述べたことが、ナチスの罪を庇っていると世間から激しい批判を受ける。さらにアーレントは、ナチスに協力したユダヤ人評議会という団体側の責任を指摘したことで裏切り者扱いされ、友 人のほとんどを失ってしまう。しかし、彼女の、誰もが悪をなしうるという考えは、その後長く影響を保ち続けることになる。

人のほとんどを失ってしまう。しかし、彼女の、誰もが悪をなしうるという考えは、その後長く影響を保ち続けることになる。

スタジオでの解説・・ 簡単に言うと、一つの人種、ユダヤ人というある属性を持った集団を、この世界から消滅させようとしたこと、それが自分たちとアイヒマンがこの世界を共有できない理由だと。人間には“複数性”が必要だ、嫌ってもいいから最低限でもいいから存在を認めるような世界でないといけない。

アイヒマンを認めてしまうと“複数性”のある世界を否定することになる。だから、複数性のためにアイヒマンには責任をとってもらわないといけない、そういう発想なのだろう。

アイヒマンを認めてしまうと“複数性”のある世界を否定することになる。だから、複数性のためにアイヒマンには責任をとってもらわないといけない、そういう発想なのだろう。

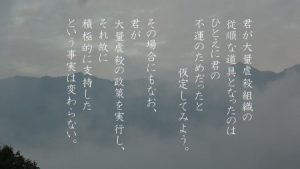

伊集院さんは、‘政治は遊び場じゃないんだ’‘服従と支持は同じである’という一方で、‘大量虐殺組織の道具となったことは不運と仮定してみよう’という理解は少しあったりして、そこに揺れを感じると話す。

アーレントは、政治っていうのは、自分の物の見方をぶつけ合う場でもある、お互いの物の見方を変化させていくのが本当の政治の本質なんだと、本質をもう一度問い直して、そして、人間にとって複数性の大事さをもっと本気で考えるべきだと、重点はそっちに 移ってるんだと思う、と指南役は語る。

移ってるんだと思う、と指南役は語る。

また、伊集院さんは、僕もアイヒマンになる可能性はあるんですと言う。

それに対して指南役は、そんなことは世の中しょっちゅう起こっている、大きな組織の中で仕事していて、自分はこの部分しか知らない、だから全体的にどうなるか知らない、と少し自分の良心をごまかさないと、我々生きていけない、そこは、ぐっと揺さぶられる話、と答える。

そして、アイヒマンの裁判があった翌年、有名な‘ミルグラム実験’が行われる。 1962年、エール大学でアメリカの心理学者が、別室にいる生徒が問題に正解できなければ、先生は生徒に電気ショックを与えるという実験を行った。生徒はさくらで、実際にには電気は流されてはおらず、嘘の演技で先生を騙す。実験の目的は、人が苦痛を訴え、絶叫し、最後は無反応になっても先生はルール通りに電圧を上げるかということだった。結果、6割の先生が、権威のある人物が冷静に指示を出せば電圧を最高レベルまで上げた。

スタジオでの解説・・ これは平凡な市民が一定の条件のもとでは非常に冷酷で非人道的な行為を行うことを示している実験。この実験で何が明らかになったかというと、人間は、一旦受け入れて納得してしまうと、その権威に合わせることが正しいことなんだという風に自動的に考えてしまう。おそらくその時は、何が道徳とかは考えてなくて、権威に従うことが無自覚的な道徳として体の中に染みついてるんだろう。

そんな中、全体主義に陥らないためにはどうしたらいい? アーレントがずっと考え続けて課題でもあるが。これに従っていれば全体主義に絶対陥らないというのは転倒した発想で、自分がいかに考えることを普段していないかということを自覚するしかない。我々がよくやりがちな事は、明らかに感情的でバカなことを云っている人を見つけて、その人に絞って批判することで安心しようとする傾向がある事。冷静で論理的な意見、どういう道徳的な原理に基づいての発言かを把握した上で、もう一回自分の意見を考え直す作業をするとだいぶ違うはず。

伊集院さんは、芸能活動してても批判的な意見でも一理あるなっていうのがあり、それは受け止めなきゃなって思う、きついけどそれが一番成長すると思う、と言う。さらに、今回のアーレント、4回である意味、自分の都合の悪いことをサラッと、逃げずに記録した気がすると。

この複数性に耐えるというのは結構きついですから、それに耐えて初めて、人間らしさをある程度保つことが出来るんだと、そういう考え方をし続けてるんだと思う、と指南役は締めくくった。 http://sumikichi52.hatenablog.com/entry/2017/09/27/180000 より引用終わり

コメントはこちらから